一場針對動畫微短劇與AI生成內容的全國性監管風暴正在來臨。國家廣播電視總局近日正式宣佈,將於2026年3月前在全國範圍內開展專項治理行動,首次將AIGC(人工智能生成內容)類作品全部納入分類分層審覈體系。這意味着,未來任何一段由AI生成的動畫短視頻,若未通過事前審覈並取得備案編號,將不得上線;已上線的存量合規內容也須在2026年3月底前完成補審,否則將被強制下架。

此次整治直指當前網絡視聽內容中的頑疾:低俗惡搞、價值觀扭曲、兒童角色濫用。廣電總局明確劃出多條紅線:

嚴禁使用醜聞人物的形象或聲音作爲創作素材;

嚴禁以《小豬佩奇》等兒童熟知IP進行二次惡搞創作;

嚴禁篡改經典動畫對白,植入暴力、色情或成人化語言。

這些行爲被認定爲嚴重危害未成年人身心健康,必須“零容忍”打擊。事實上,早在今年9月,北京市網信辦已啓動未成年人網絡保護專項整治,對大量“魔改”兒童動畫內容進行清理。此次廣電總局的全國性行動,標誌着監管從地方試點邁向制度化、常態化。

AI生成內容成監管新焦點

隨着AIGC技術普及,AI一鍵生成動畫短劇已成趨勢,但隨之而來的是內容失控風險。部分創作者利用AI工具快速生成“擦邊”內容,借經典角色之名行低俗營銷之實,形成“流量—變現—下架—換號重來”的灰色循環。廣電總局此次將AIGC明確納入審覈範圍,意味着“AI生成=免責”的時代正式終結——技術不能成爲規避責任的擋箭牌。

市場規範 vs. 創作自由?行業迎來洗牌期

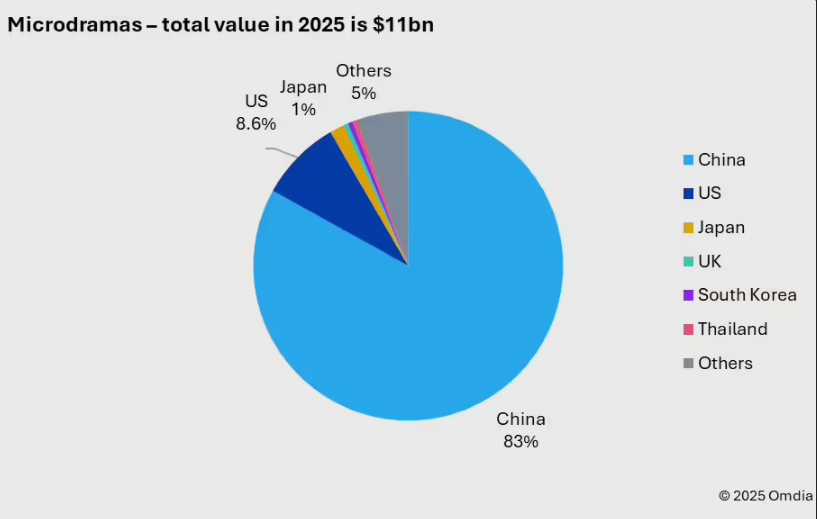

據Omdia數據顯示,2025年全球微短劇市場規模預計達110億美元,其中中國市場貢獻高達83%,已成爲全球微短劇生態的核心引擎。然而,野蠻生長背後,內容同質化、價值觀偏差、版權混亂等問題日益凸顯。此次治理雖短期可能抑制部分創作者活躍度,但長遠看,將推動行業從“流量驅動”轉向“質量驅動”。

AIbase認爲,監管的真正目的並非抑制創新,而是爲優質內容騰出空間。當AI不再被用於批量製造“電子垃圾”,而成爲講好故事、傳遞正向價值的工具,中國微短劇纔有望從“爆款工廠”升級爲“文化輸出平臺”。2026年3月,將成爲這一轉型的關鍵節點——合規者生,越界者退,AI時代的視聽內容,必須“向善而行”。